Mathematiker des Monats November 2020

Friedrich Heinrich Albert Wangerin (1844-1933)

von

Karin Reich

F. H. Albert Wangerin wurde am 18. November 1844 in Greifenberg (auch: Greiffenberg, polnisch: Gryfice)

in Pommern geboren, verstorben ist er am 25. Oktober 1933 in Halle (Saale).

Albert Wangerins Vater Heinrich war Klempnermeister, seine Mutter Emilie eine geborene Bathke.

Das Abitur legte A. Wangerin an Ostern 1862 in seiner Geburtsstadt ab, er erhielt die Note

„vorzüglich“; bemerkenswert ist, dass er die Dankesrede der Abiturienten hielt –

und zwar in griechischer Sprache.

Er wählte als Studienort zunächst die Universität Halle-Wittenberg, wo er drei Semester,

von 1862 bis 1863, Mathematik und Physik studierte. Seine wichtigsten Lehrer waren dort die

Mathematiker

Eduard Heine

(1821-1881) und

Carl Gottfried Neumann (1832-1925),

der Astronom

Otto August Rosenberger

(1800-1890), sowie der Physiker

Carl Hermann Knoblauch1)

(1820-1895). Er wechselte an die Universität Königsberg, wo er unter anderem Vorlesungen beim

Mathematiker

Friedrich Julius Richelot (1808-1875)

und beim Physiker

Franz Ernst Neumann2)

(1798-1895) hörte.

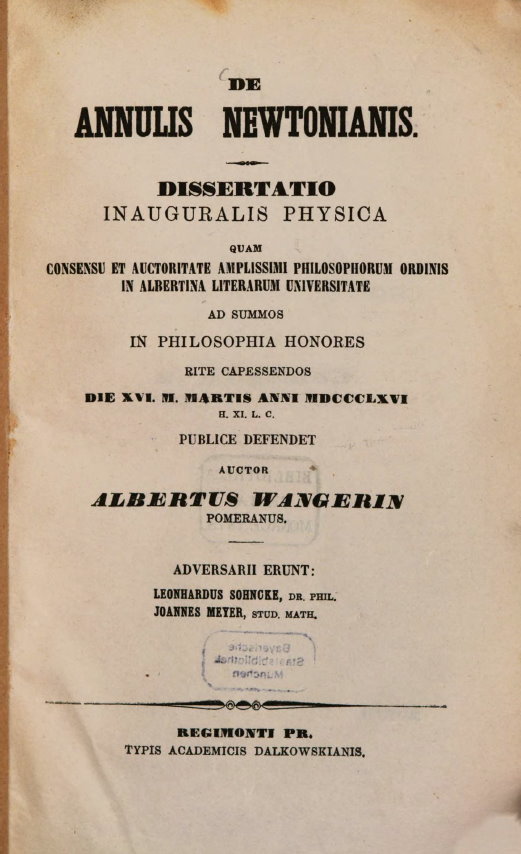

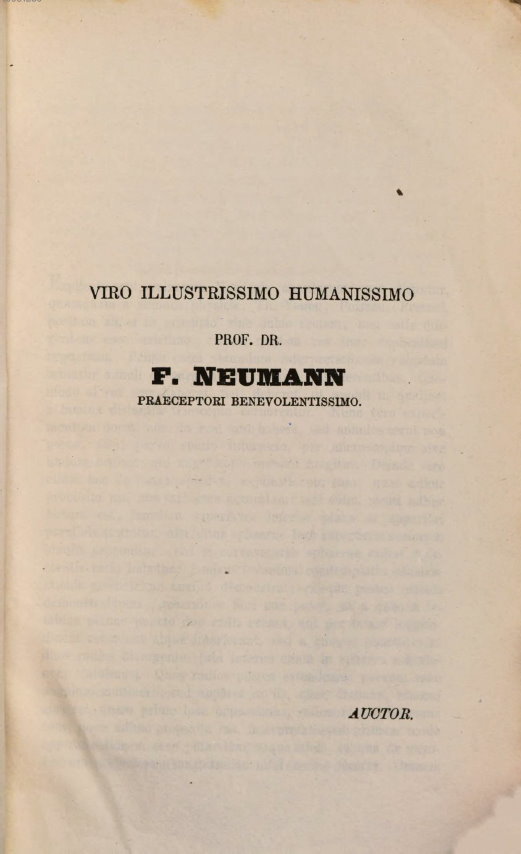

Letzterer wurde sein Doktorvater, seine Dissertation hatte den Titel „De annulis Newtonianis“

(Über die Newtonschen Ringe) und war Franz Neumann gewidmet.

Am 16. März 1866 erhielt er die Doktorwürde und legte die Staatsprüfung als Lehrer ab.

Seine erste Anstellung erhielt er an der

Friedrichwerderschen Gewerbeschule zu Berlin,

wo er vom 1. April 1966 bis zum 31. März 1867 als Probekandidat wirkte.

Vom 1. April 1867 bis zum 30. September 1868 war er Hilfslehrer an der

Stralauer höheren Bürgerschule

(später Andreasrealgymnasium). Es folgte eine Anstellung an der Realschule 1. Ordnung in Posen

(1. Oktober 1868 bis zum 31. März 1869). Anschließend kehrte er wieder nach Berlin zurück,

wo er vom 1. April 1869 bis 31. März 1876 als Lehrer an der Sophien-Realgymnasium tätig war;

dort wurde er am 1. April 1872 zum Oberlehrer befördert. Im Jahr 1869 wurde Wangerin Mitherausgeber des

1868 gegründeten

Jahrbuchs über

die Fortschritte der Mathematik und blieb dies bis 1924.

Am 14. April 1871 heiratete Wangerin die aus Buttstadt in Ostpreußen stammende Johanna Thorn (1850-1915),

aus der Ehe gingen drei Söhne und zwei Töchter hervor.

Im Jahre 1873 veröffentlichte Wangerin vier Abhandlungen im

Archiv der Mathematik und Physik,

welches 1841 von

Johann August Grunert (1797-1872)

gegründet wurde; in dieser Zeitschrift wurden speziell die Bedürfnisse von Lehrern an höheren

Bildungsanstalten berücksichtigt. Im Jahr 1875 erschien Wangerins 32 Seiten umfassende Schrift

„Reduction der Potentialgleichung für gewisse Rotationskörper auf eine gewöhnliche

Differentialgleichung“, die den Preis der

Fürstlich-Jablonowskischen Gesellschaft

der Wissenschaften zu Leipzig erhalten hatte, als Monographie in Leipzig.

Wangerin an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin: 1876-1882

Die Mathematik an der Friedrich-Wilhelms Universität zu Berlin hatte in der 2. Hälfte

des 19. Jahrhunderts deren Goldenes Zeitalter, die herausragenden Köpfe waren

Ernst Eduard Kummer (1810-1893),

Karl Weierstraß (1815-1897) und

Leopold Kronecker (1823-1893).

Kummer konnte 1855 den 1. Lehrstuhl an der Universität übernehmen und hatte diesen bis 1883 inne.

Leopold Kronecker übernahm 1883 den 2. Lehrstuhl, den er bis 1891 bekleidete. Den 3. Lehrstuhl hatte

Weierstraß von 1864 bis 1892 inne. Darüber hinaus waren Kummer in den Jahren 1868/1869 Rektor

der Universität und Weierstraß in den Jahren 1873/1874.

Das berühmte Trio suchte jemanden für die Anfängervorlesungen,

dafür war das bereits bestehende Extraordinat vorgesehen.

Die Bewerber mussten nicht habilitiert sein. Im Jahre 1874 übernahm

Georg Frobenius (1849-1917),

der vorher im Schuldienst wirkte, dieses Extraordinariat, er wechselte aber bereits im Jahre 1875 an die

ETH in Zürich, wo er ein Ordinariat erhielt. Im Jahre 1876 wurden zwei Mathematiker als Nachfolger

für Frobenius berufen, nämlich

Heinrich Bruns (1848-1919) und

Albert Wangerin. Bruns hatte in Berlin bei Weierstraß und Kummer studiert, 1871 promoviert und

wirkte ab 1873 als Observator an der Sternwarte in Dorpat (heute Tartu). Ebenso wurde in demselben Jahr,

genau gesagt am 2. März 1876, Albert Wangerin auf ein Extraordinat berufen.

Beide, sowohl Bruns als auch Wangerin, hatten diese Stellen sechs Jahre lang inne und wechselten im Jahre

1882 an eine neue Wirkungsstätte.

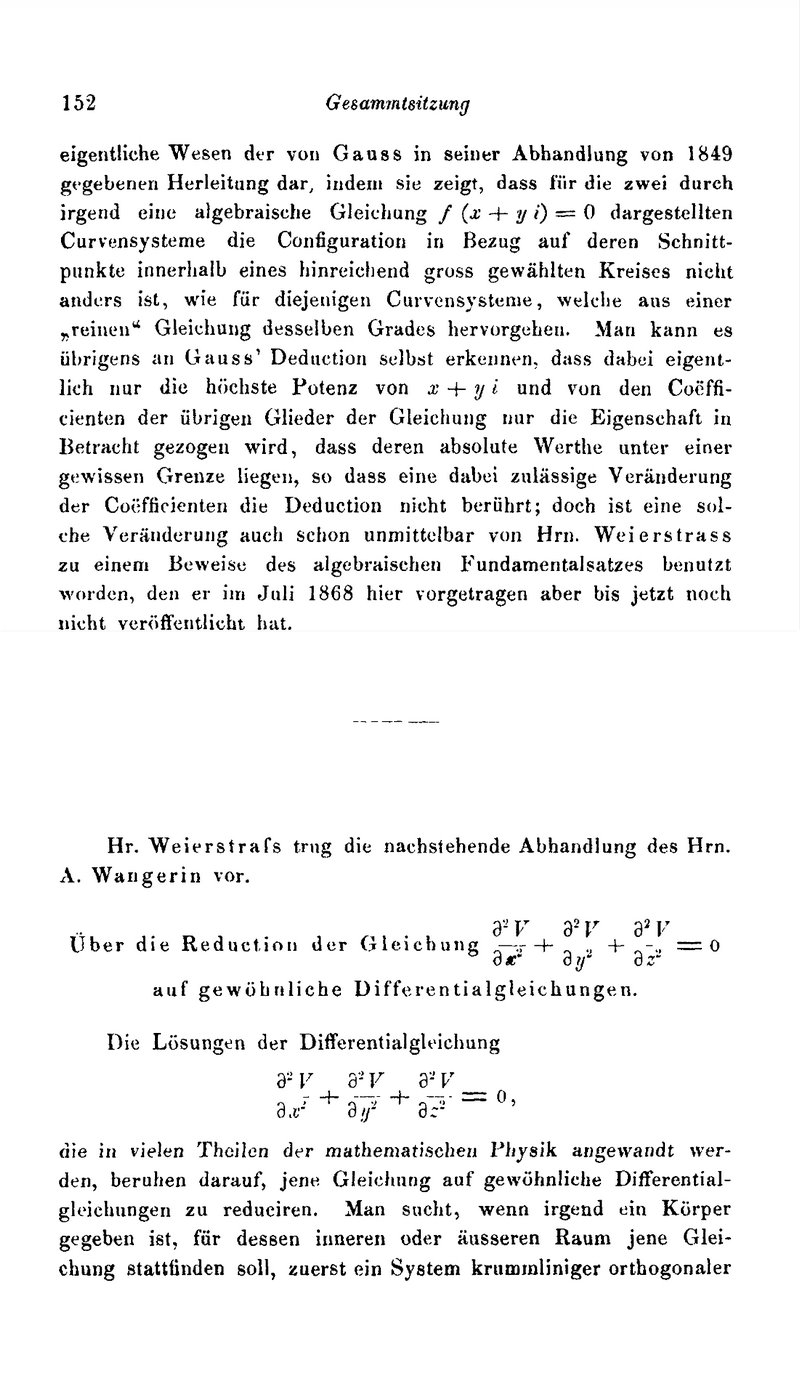

Wangerins 1875 veröffentlichte Preisschrift „Reduction der Potentialgleichung für gewisse

Rotationskörper auf eine gewöhnliche Differentialgleichung“ erweckte Weierstraß’ Interesse,

und dieser sorgte dafür, dass Wangerins daran anschließende Arbeit „Über die Reduction der Gleichung

∂2V/∂x2

+ ∂2V/∂y2

+ ∂2V/∂z2 = 0

auf gewöhnliche Differentialgleichungen“ 1878 in den

Monatsberichten der

Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin publiziert wurde.

Auch griff Wangerin das in seiner Dissertation behandelte Thema, die Newtonschen Ringe, nochmals auf,

wobei er in

Leonhard Sohncke (1842-1897),

der damals als Professor der Physik in Karlsruhe wirkte, einen Mitarbeiter fand.

Sohncke steuerte die Experimente bei und Wangerin sorgte für eine verbesserte Theorie.

Wangerin an der Universität Halle-Wittenberg: 1882-1919

Am 21. Oktober 1881 starb in Halle der Mathematiker Eduard Heine, Wangerin wurde am 29. März 1882

als sein Nachfolger auf den zweiten Lehrstuhl berufen, sein Kollege auf dem ersten Lehrstuhl war

Georg Cantor (1845-1918).

Nur ein Jahr später am 3. Juni 1883 wurde Wangerin Mitglied der

Kaiserlichen

Leopoldinischen Carolinischen Akademie der Naturforscher zu Halle

(Leopoldina).

Nach dem Tode Rosenbergers am 23. Februar 1890 wurde Wangerin 1891 zusätzlich noch zum Leiter der

Universitätssternwarte ernannt, er war nunmehr sowohl Professor der Mathematik als auch der Astronomie.

Im Jahr 1904 wurde Wangerin zum Auswärtigen Mitglied der

Akademie gemeinnütziger Wissenschaften

zu Erfurt berufen. Wangerins Ansehen war in der Zwischenzeit so weit angewachsen, dass er am

28. März 1906 zum Präsidenten der Leopoldina gewählt wurde, dieses Amt hatte er 15 Jahre lang,

bis zum 8. September 1921, inne. Am 24. Mai 1907 wurde er mit der medizinischen Ehrendoktorwürde der

Universität Uppsala ausgezeichnet, am 18. Januar wurde er zum Geheimen Regierungsrat ernannt.

Am 12. Juli 1910 trat er das Amt des Rektors der Universität an, seine Antrittsrede war dem Thema

„Die erste Benutzung des Fernrohrs zu astronomischen Beobachtungen im Jahre 1610 und

die Bedeutung des Fernrohrs für die Entwicklung der Sternkunde“ gewidmet.

Am 16. März 1916 konnte er das Jubiläum zum 50. Jahrestag seiner Promotion feiern, am

30. September 1919 wurde er emeritiert. Als sein Nachfolger wurde

Heinrich Jung (1876-1953) berufen.

Wangerin hatte, wie sein Schriftenverzeichnis zeigt3), 52 Werke

veröffentlicht, darunter zwei Artikel für die

Encyklopädie

der mathematischen Wissenschaften, ein zweibändiges Lehrbuch über die

„Theorie des Potentials und der Kugelfunktionen“4),

mehrere Nachrufe sowie 11 Titel aus der Reihe

Ostwald’s Klassiker.

Letzteres macht deutlich, dass Wangerin eine sehr enge Beziehung zur Geschichte der Mathematik hatte.

Bemerkenswert ist die Anzahl seiner Doktoranden, es waren insgesamt 535),

darunter

August Gutzmer (1860-1924), der 1905 Nachfolger von Georg Cantor wurde. Auch

Wilhelm Lorey (1873-1955) sei genannt,

der Mathematikhistorikern wohl bekannt ist.

Am 19. Februar 1922 wurde Wangerin Ehrenmitglied der Leopoldina und mit der

Cothenius-Medaille

ausgezeichnet.

Am 25. Oktober 1933 verstarb Wangerin, seine Beisetzung fand auf dem hallischen Nordfriedhof statt.

Schriftenverzeichnis von A. Wangerin (Auswahl)

| [1] | De annulis Newtonianis, Dissertation, Königsberg (Ostpreßen), 1866 | |

| [2] | Reduction der Potentialgleichung für gewisse Rotationskärper auf eine gewähnliche Differentialgleichung, S. Hirzel, Leipzig, 1875. 32 S., Preisschrift, gekrönt und herausgegeben von der Fürstlich-Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzig | |

| [3] | Über die Reduction der Gleichung ∂2V/∂x2 + ∂2V/∂y2 + ∂2V/∂z2 = 0 auf gewöhnliche Differentialgleichungen, Monatsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 21 (1878), S. 152-166 | |

| [4] | gemeinsam mit Leonhard Sohncke: Neue Untersuchungen über die Newton’schen Ringe, Annalen der Physik und Chemie. Neue Folge 12, 1881, S. 1-40, 201-249 | |

| [5] |

Die erste Benutzung des Fernrohrs

zu astronomischen Beobachtungen im Jahre 1610 und die Bedeutung des Fernrohrs für die Entwicklung der

Sternkunde, Rede beim Antritt des Rektorats der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg am

12. Juli 1910, Buchdr. des Waisenhauses, Halle, 1911, 14 S., Auch erschienen im Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 23, 1914, S. 391-405 |

|

| [6] | Theorie des Potentials und der Kugelfunktionen, 2 Bde, Nr. 58 und 59 in Sammlung Schubert, Göschen, Leipzig, 1909, 1921. Von Band 1 gibt es eine Online-Ausgabe. |

Referenzen

| [7] | Heinrich Begehr: Mathematik in Berlin; Geschichte und Dokumentation, erster Halbband, Shaker Verlag, Aachen, 1998, S. 156-158 | |

| [8] | Kurt-Reinhard Biermann: Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 1810-1933, Akademie-Verlag, Berlin, 1988, S. 132-134 | |

| [9] | Werner Burau: Wangerin, Albert, Dictionary of Scientific Biography 14 (1976), S. 158-159 | |

| [10] | Wilhelm Lorey: Zum 70. Geburtstag des Mathematikers A. Wangerin, Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht 46 (1915), S. 53-57 | |

| [11] | Wilhelm Lorey: Bericht über die Feier der 80. Wiederkehr des Geburtstages des Herrn Geh. Rats Prof. Dr. Wangerin, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 34 (1926), S. 108-111 |

Bildnachweis

| Porträt | Lizenziert unter Public domain über Wikimedia Commons, Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Wangerin.jpg | |

| Titelblatt und Widmung | Auszüge aus der heruntergeladenen Datei im Datenformat PDF. Quelle: Bayerische Staatsbibliothek / Münchener DigitalisierungsZentrum: De annulis Newtonianis gemäß der Nutzungsbedingungen. | |

| 1. Seite von [3] | zusammenkopierte und retuschierte Auszüge von der Bildschirmwiedergabe. Quelle: Akademiebibliothek der berlin-brandenburguschen Akademie der Wissenschaften (BBAW). Gemäß der Lizenzierungsleitlinie der BBAW ist die Nutzung nach Creative Commons Lizenz Attribution 4.0 (CC BY 4.0) erlaubt. | |

| Tafel | Aufnahme von Wolfgang Volk, Berlin, im August 2008 (siehe auch Büste von Georg Cantor und Tafeln zu August Gutzmer sowie Albert Wangerin in Halle an der Saale) |

1) Carl Hermann Knoblauch ist der Vater des Mathematikers

Johannes Knoblauch (siehe auch den Beitrag zum mathematischen Ort des Monats

Dezember 2019 Das Knoblauchhaus in Berlin Mitte).

2) Siehe auch den Beitrag zum mathematischen Ort des Monats

Juli 2020 Gedenkstätte für Franz Ernst Neumann in Mellin.

3) siehe das

Virtuelles Museum des

Instituts für Mathematik der Martin-Luther-Universtät Halle-Wittenberg

zur Geschichte der Mathematik in Wittenberg und Halle

5) siehe Fußnote 3)